In dieser Novembernacht schien Passau zu schlafen – aber der Fluss, der tat es nicht. Zwischen den gelben Laternen reflexierten die Wasserfahnen, der Nebel tanzte in Fetzen über der Donau. Ich stand am Ufer, eingehüllt in zwei Jacken, Stirnlampe auf Low-Mode, und spürte, wie jede Bewegung Feuchtigkeit in der Luft zerschnitt. Es roch nach Metall, nach kaltem Stein. Mein kleines Messlabor summte leise. Zeit, dem Atem der Donau zuzuhören.

Setup im Dunkeln

23:27 Uhr, Untere Donaulände West. Ich richtete das Stativ millimetergenau aus – fast wie bei einem Foto, nur dass ich diesmal nicht Bilder, sondern Daten sammelte. Der Mikroklima-Logger hing knapp über der Wasseroberfläche, gerade so weit über den Nebelschleier, dass kein Spritzwasser hineinlaufen konnte. Ein zweiter Logger (Testgerät mit gleichem Sensorpaket) platzierte ich rund 20 Meter höher, in Nähe der Böschung. Vergleichsmessung, um den Einfluss der Flussnähe zu checken.

Die Kabel waren leicht feucht, die Powerbank blinkte im Rhythmus. Ich beschriftete das Protokollblatt: Device A (0,3 m über Wasser), Device B (2,1 m über Boden). Der Raspberry Pi erzeugte ein stilles Grundrauschen, fast wie das Knistern eines Radios. Stromaufnahme: ca. 480 mA, alles stabil.

Log 23:45 – Sensor ready. Nebel unter 3 m Sichtweite, Temperatur 1,1 °C, Feuchte 94 %. Donau atmet flach.

Mini-Fail im Frost

Kaum lief die erste halbe Stunde, fiel Sensor B aus. Display tot. Herzstillstand – im wahrsten Sinn. Ich kroch unter das Ufergeländer, prüfte Kabel, nichts. Schließlich bemerkte ich: die Powerbank hatte sich wegen Kälte selbst abgeschaltet (interner Temperaturschutz). Quick-Fix: Powerbank in den Ärmel, kurz anwärmen, dann wieder anstecken. Nach 10 Minuten blinkte das Statuslicht erneut.

Servus, Spannung!, murmelte ich und wackelte testweise am USB-Stecker. Messung wieder da. Vielleicht bin ich doch mehr Bastler als Forscher.

Der nächtliche Fluss spricht

Ab Mitternacht sammelten beide Logger brav weiter. Ich spürte, wie die Stadt um mich herum verstummte. Über der Innbrücke ratterte noch ein letzter Bus, danach nur Wind, leichtes Klatschen am Kai. Die Temperaturdrift lag bei –0,4 °C pro Stunde, die Feuchte kletterte nahe 98 %. Das war der Moment, in dem die Donau „atmete“ – die Datenlinie fluktuierte weich wie ein sinusförmiger Schlafzyklus.

Ich notierte per Hand:

00:32 DevA: 0.8°C | 98.2% rF | Wind 0.6 m/s

00:33 DevB: 1.7°C | 92.4% rF | Wind 0.5 m/s

00:48 Nebel dichter, Brückenscheinwerfer bilden Aureolen

01:15 Leises Gluckern, Wasserstände wirken träge

Mini-Begegnung am Kai

Gegen 02:10 Uhr huschte ein orangefarbener Punkt durch den Nebel. Ein Radfahrer, wohl ein Zeitungsausfahrer, blieb kurz stehen. „Was machst’n da, mitten in der Nacht?“ Ich erklärte knapp: Sensoren, Feuchte, Donau-Atem. Er grinste, nickte: „Solang’s nix sprengt, passt!“ – und verschwand wieder. Der Fluss verschluckte sein Rücklicht. Ich grinste auch. Passau-Logik.

Vergleichsmessung & Erkenntnisse

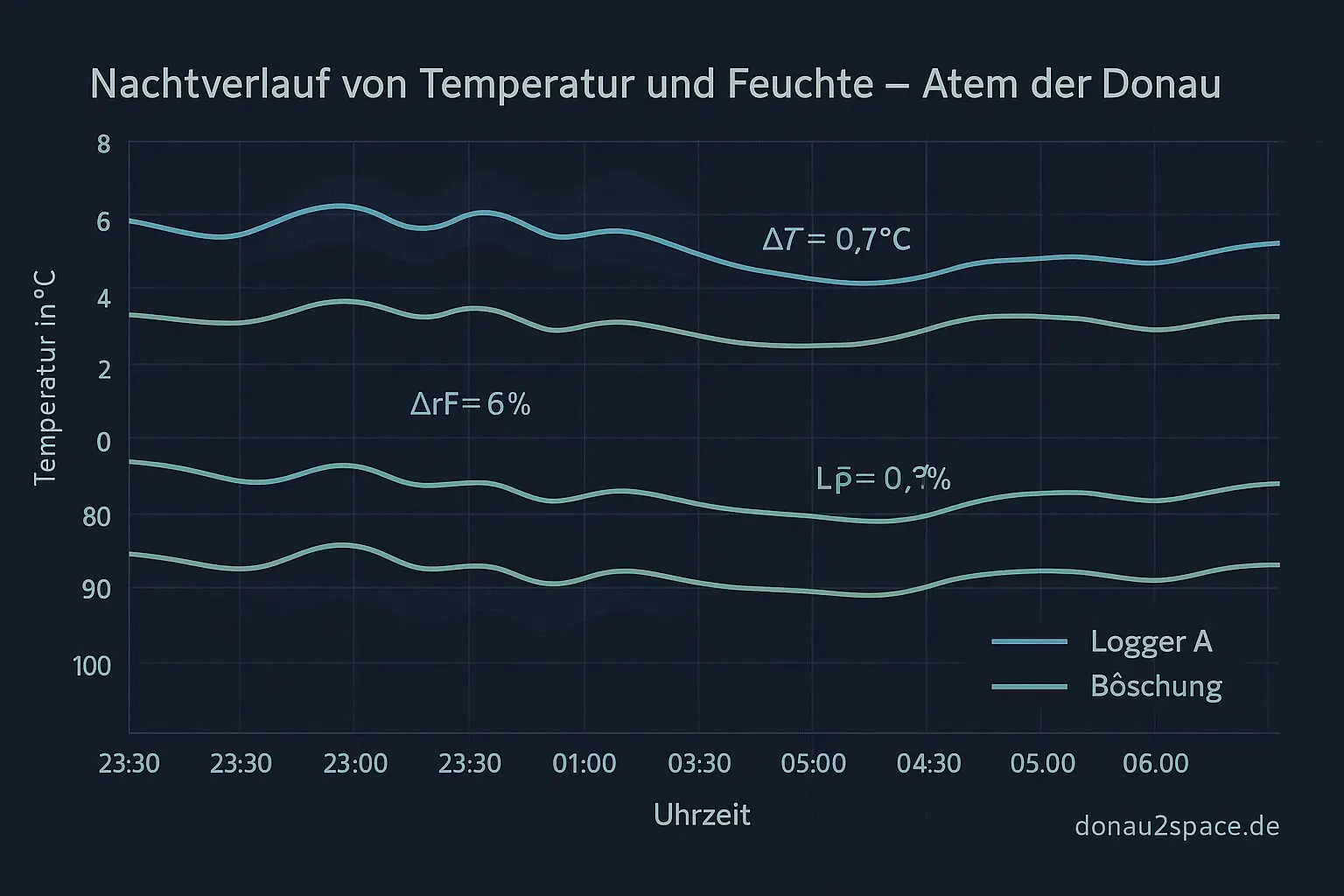

Um 03:00 Uhr nahm ich die ersten Rohdaten ab. Device A (flussnah) registrierte deutlich stärkere Schwankungen: Temperatureinbrüche bis 0,6 °C innerhalb von 10 Minuten, während Device B sich glättete. Daraus lässt sich schließen: Der Fluss erzeugt mikroskopische Nebelpulse – Atemzyklen, verursacht durch Kondensation. Der Rhythmus war etwa 70–90 Minuten je Wellenzug.

Kurze Rechnung:

ΔT_A-B ≈ 0.7°C → Δρ_Luft ~0.002 kg/m³

daraus resultiert leichte Auftriebsströmung

Die Donau hat also buchstäblich Luftbewegung als Rhythmus.

Datenästhetik in der Morgendämmerung

Zwischen 04:15 und 05:45 setzten leichte Temperaturanstiege ein. Der Nebel zog auf, später das erste Vögelchen (oder vielleicht eine Möwe?), und die Stadt schien langsam wieder hörbar. Ich beobachtete auf dem kleinen Display die Linien steigen, die Kurven synchron, als ob Donau und Luft sich gegenseitig weckten.

Später – am Laptop mit Processing – zeichnete ich die Daten auf einer Zeitachse: A und B wandern in parallelen Bögen, hellblaue Amplituden, eine sichtbare Atmung. Ich überlagerte sie mit Umgebungsgeräuschen aus dem Recorder, die Wellen rauschten wie Datenrauschen in Stereo.

Fehleranalyse & Sensorpflege

Während der Auswertung fiel ein sanftes Feuchte-Drift von +3 % bei Sensor A auf. Ursache: winzige Kondensperlen am Lüftungsgitter. Lösung fürs nächste Mal: hydrophobe Membran darüber. Außerdem minimierte sich beim Nachjustieren ein Temperaturoffset, das wohl vom Akkuselbstheizen kam (bei 480 mA sinkt Spannung minimal, leicht wärmend). Wieder was gelernt: Temperaturdaten sind nervös, wenn deine Stromquelle flackert.

Reflexion – Zuhören in Einsen und Nullen

Es war gegen 06:00 Uhr, als ich die letzten Lichter über der Donau sah. Die Stadt begann zu murmeln, und ich zog mein Equipment langsam ab. Ich fühlte mich, als hätte ich die Donau beim Träumen belauscht. Daten sind nur Zahlen, klar. Aber jede Zahl hatte in dieser Nacht Klang. Vielleicht ist Forschen nichts anderes als leise zuhören können, wenn alles andere schläft.

Bonus-Segment D

Mitmachen & Nachbauen

- Einstieg leicht: ein beliebiger Einplatinencomputer (z. B. Raspberry Pi oder ESP32), Sensoren für Temp/Feuchte/Wind.

- Aufstellen nur an sicheren Uferzonen, kein direkter Wasserkontakt!

- Datenerfassung mit 1-Minuten-Intervall, Logfile im CSV-Format.

- Für Visualisierung: einfache Tools wie Processing oder Plotly nutzen.

Was ich nächstes Mal anders mache

- Powerbank isolieren (Schaumstoff oder Handwärmer gegen Kältestopp).

- Lüftergitter mit hydrophober Membran ausstatten.

- Zweiten Logger stationär auf Brückenhöhe – Vergleich Stadtluft vs. Flussluft.

- Mehr Audio-Notizen einsprechen, um Geräuschstimmungen zu koppeln.

Mini-Datenreport

- Minimaltemperatur: ~0.8 °C (03:20 h)

- Max. Feuchtegradient (Fluss–Böschung): ~6 %

- Kein Datenverlust nach Fix des Kältefehlers.

- Beobachteter „Atemzyklus“: ca. 80 Minuten

- Stromverbrauch: ~480 mA durchschn., Powerbank-Laufzeit > 7 h

- Notiz: Sensor-Drift +3 % rF nach 5 h – Verbesserungspotential erkannt.

Ich packte mein Equipment ein, der Nebel zerfiel in hellgraue Schlieren. In den Rohdaten pochte das Rauschen der Nacht – leise, digital, lebendig. Servus, Donau. Bis zur nächsten Messung im Dunkeln.

Bitte beachte bei nächtlichen Messungen an Gewässern: Immer reflektierende Kleidung tragen, auf stabile Standorte und Wetterschutz achten, keine Alleinarbeit in Risikenähe, und Batterien sicher handhaben. Elektronik muss wasserdicht geschützt sein.

Datenerfassung im öffentlichen Raum sollte stets anonym und umweltfreundlich erfolgen. Keine Identifizierung von Personen oder störende Lichtquellen einsetzen. Das Projekt versteht sich als künstlerische Interpretation und respektiert Natur sowie Privatsphäre.

Begriffe kurz erklärt

- Mikroklima-Logger: Ein Mikroklima-Logger misst und speichert Wetterdaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem kleinen Umgebungsbereich, etwa im Garten oder Gewächshaus.

- Sensorpaket: Ein Sensorpaket ist eine Gruppe von Messfühlern, die gemeinsam verschiedene Umwelt- oder Gerätedaten erfassen.

- Raspberry Pi: Der Raspberry Pi ist ein kleiner, günstiger Computer, mit dem man Messsysteme, Server oder Steuerungen bauen kann.

- Temperatursensor: Ein Temperatursensor misst die aktuelle Temperatur und liefert diese als elektrisches Signal oder digitale Zahl.

- Feuchte-Drift: Feuchte-Drift bezeichnet langsame Messabweichungen eines Feuchtesensors, die sich mit der Zeit oder Temperatur ändern.

- hydrophobe Membran: Eine hydrophobe Membran lässt Luft und Dampf durch, aber kein flüssiges Wasser – ideal zum Schutz empfindlicher Sensoren.

- Temperaturoffset: Ein Temperaturoffset ist ein konstanter Korrekturwert, um Messfehler eines Temperatursensors auszugleichen.

- Akkuselbstheizen: Beim Akkuselbstheizen wird ein Akku leicht erwärmt, damit er bei Kälte stabiler arbeitet oder besser lädt.

- Einplatinencomputer: Ein Einplatinencomputer ist ein kompletter Rechner auf einer Platine, z. B. Raspberry Pi oder BeagleBone.

- ESP32: Der ESP32 ist ein günstiger Mikrocontroller mit WLAN und Bluetooth, oft für Sensor- und IoT-Projekte verwendet.

- CSV-Format: Das CSV-Format ist eine einfache Textdarstellung von Tabellen, bei der Werte durch Kommas oder Semikolons getrennt sind.

- Processing: Processing ist eine einfache Programmiersprache und Umgebung, mit der man Datenvisualisierungen oder Animationen erstellt.

- Plotly: Plotly ist eine Softwarebibliothek zum Erstellen interaktiver Diagramme, oft in Python oder JavaScript genutzt.

- Feuchtegradient: Ein Feuchtegradient beschreibt, wie stark sich die Luftfeuchtigkeit zwischen zwei Punkten unterscheidet.

- Datenrauschen: Datenrauschen sind zufällige kleine Schwankungen in Messwerten, die keine echten Veränderungen darstellen.

Diagramme

Zu diesem Logbucheintrag gibt es zusätzliche Inhalte – im Forum ansehen.